Récemment, M. Donald Trump a déclaré : « Les États-Unis n’ont pas besoin des autos, du bois et du pétrole canadiens ».

Une telle affirmation n’a pas de sens économique selon moi. Il est vrai que les États-Unis possèdent de vastes ressources, mais même s’ils pouvaient être autosuffisants — ce qui n’est pas le cas pour toutes les ressources — il serait tout de même avantageux pour le pays d’échanger avec d’autres nations comme le Canada.

Trump semble vouloir diriger le pays vers ce qu’on appelle une autarcie économique, réduisant ainsi ses échanges internationaux. Ce concept me ramène de nombreuses années en arrière, alors que j’étais sur les bancs d’école dans mon premier cours d’économie. Il me rappelle en particulier les « avantages comparatifs » de mon cours de macroéconomie 101.

Le concept des « avantages comparatifs » ne date pas d’hier. Il a été introduit en 1817 dans son livre « Principles of Political Economy and Taxation » par l’économiste David Ricardo, et forme la base de la mondialisation économique qui a transformé notre planète au cours des deux derniers siècles. Ce concept stipule que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il possède un avantage comparatif en termes de productivité ou de coût par rapport à ses partenaires commerciaux.

Ainsi, même si un pays est moins efficace dans la production de tous les biens par rapport à un autre pays, il peut tout de même bénéficier du commerce en se spécialisant dans les biens pour lesquels il est relativement moins inefficace. Cette théorie soutient que le libre-échange est avantageux pour tous les pays participants, car il permet une allocation plus efficace des ressources et une augmentation globale de la richesse. C’est ce que j’appellerais une stratégie « gagnant-gagnant ». Or, de toute évidence, cette théorie tient moins bien la route si des tarifs douaniers sont imposés entre deux pays.

Un exemple simple qui illustre le concept des avantages comparatifs

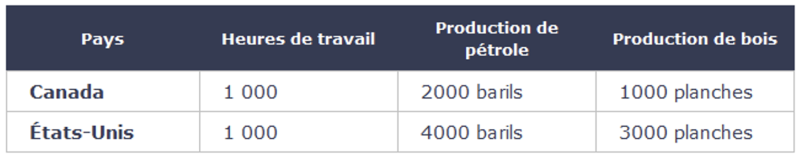

Prenez deux pays, appelons-les le Canada et les États-Unis. En une heure de travail, un employé de chaque pays peut produire ceci (ces chiffres sont fictifs) :

- Au Canada, en une heure de labeur, un employé peut produire soit 2 barils de pétrole, soit 1 planche de bois;

- Aux États-Unis, en une heure, un employé peut produire soit 4 barils de pétrole, soit 3 planches de bois.

Pour les deux produits, vous constaterez que les États-Unis jouissent d’un avantage absolu par rapport au Canada (la différence de productivité est exagérée, mais les États-Unis sont tout de même beaucoup plus productifs que le Canada). Cependant, cela ne signifie pas que les États-Unis devraient produire à la fois des planches de bois et du pétrole. En effet, selon la théorie, chaque pays serait avantagé s’il se spécialisait dans la production du produit pour lequel il possède un avantage comparatif.

Pour comprendre ce concept, il faut tenir compte du coût d’opportunité, qui représente les avantages perdus du choix d’une alternative de production plutôt que d’une autre. Ainsi, dans notre exemple, les coûts d’opportunité de chaque pays seraient les suivants :

- Au Canada, la production de 1 planche de bois a un coût d’opportunité de 2 barils de pétrole, tandis qu’un baril de pétrole coûte ½ planche de bois.

- Aux États-Unis, 1 planche de bois coûte 1,33 barils de pétrole, tandis qu’un baril de pétrole coûte 0,75 planche de bois.

En comparant le coût d’opportunité de la production d’un baril de pétrole dans les deux pays, on constate que celui du Canada est plus faible que celui des États-Unis, ce qui signifie que le Canada aurait un avantage comparatif dans la production de pétrole, tandis que les États-Unis ont un avantage comparatif dans la production de bois. Par conséquent, le Canada devrait se spécialiser dans la production de pétrole, tandis que les États-Unis devraient se concentrer sur la production de bois.

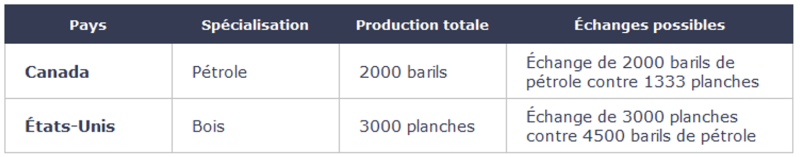

Pour être bénéfiques aux deux pays, les termes d’échange devront se situer entre les coûts d’opportunité des deux pays, soit entre 1,33 et 2 barils de pétrole pour 1 planche de bois. Dans notre exemple, nous prendrons un terme d’échange de 1,5 baril par planche.

Comparer l’autarcie au libre-échange

Supposons que chaque pays dispose de 1000 heures de travail par an. Dans un scénario d’autarcie, le Canada pourrait ainsi produire 2000 barils de pétrole ou 1000 planches de bois. Les États-Unis, quant à eux, pourraient produire 4000 barils de pétrole ou 3000 planches de bois.

Ce qui suit démontre que des échanges commerciaux entre les deux pays seraient bénéfiques aux deux pays par rapport à un scénario d’autarcie.

Scénario d’autarcie :

Voici un scénario possible dans le cadre d’un libre-échange entre les deux pays :

Voici les gains théoriques qui résulteraient d’échanges commerciaux :

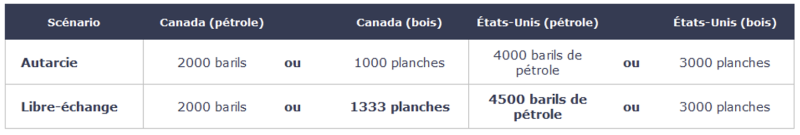

Comme le démontre le tableau ci-dessus, les deux pays seraient gagnants dans un scénario de libre-échange. En effet, dans un scénario d’autarcie, le Canada a le choix de produire 2 000 barils de pétrole ou 1 000 planches de bois tandis que, dans un scénario de libre-échange, il pourrait produire 2 000 barils de pétrole et les échanger contre 1 333 planches de bois, pour un gain de 333 planches. Le même constat s’applique aux États-Unis qui bénéficieraient d’un gain de 500 barils de pétrole dans un scénario de libre-échange.

Voici donc un retour un peu technique (désolé) vers le pays de mes souvenirs universitaires. Ce qu’il faut retenir de cet exercice théorique, c’est que le libre-échange permet une allocation plus efficace des ressources et une augmentation globale de la richesse, étant avantageux pour tous les pays participants.

On constate donc que la volonté de M. Trump d’imposer des tarifs sur les produits importés du Canada et du Mexique serait au détriment de tous les acteurs concernés, tant pour le Canada, le Mexique que pour les États-Unis.

Philippe Le Blanc, CFA, MBA

Chef des placements chez COTE 100

_______

Le blogue de Philippe Le Blanc est publié sur